産休・育休に関する手続きは、会社側の対応も多く、「今回はいつから産休?」「どの書類を誰に提出するんだっけ?」と毎回調べ直していませんか? とくに、

- 出産予定日によってスケジュールが変わる

- 保険料免除や給付金など制度が多くて混乱しやすい

- 社員の不安にも丁寧に答えたいけど時間がない

という人事労務担当者の方には、「時系列で全体像がわかるチェックリスト」があると安心です。

このページでは、妊娠判明〜育休終了までのすべての手続きを、

✔ 必要なタイミング

✔ 会社での対応内容

✔ 給付金・保険料免除など制度ごとのポイント

を一覧でご紹介します。

【フェーズ1】妊娠がわかったら〜産休・育休中の必要な手続きをリストアップ

【タイミングの目安】 出産予定日の数か月前~産前休業(出産予定日の6週間前)まで

📌人事労務のチェックリスト

□ 出産予定日を確認(母子健康手帳の写しなど公的書類で)

□ 育休取得希望を本人と確認(期間、延長の可能性、パパ育休の希望も)

□ 社会保険・雇用保険の加入状況を確認(育児休業給付金の受給要件チェック)

□ 制度説明を実施(出産手当金、育児休業給付金、保険料免除など)

□ 社内向け申出書や様式を準備(産休・育休申出書、スケジュール一覧など)

💡ポイント解説:「早めの制度説明が大切な理由」

産休直前は本人も業務引継ぎなどで忙しくなるため、早めに制度概要を伝えることで、出産後の手続きがスムーズになります。特に育児休業給付金の支給条件(「過去2年間に12か月以上の雇用保険加入」という要件や労使協定による除外規定の有無)は事前に確認・説明し、本人の理解を深めておくことが重要です。

▶『産休・育休』っていつからいつまでのこと?

産前休業は『出産予定日』から計算し、産後休業は『出産日』の翌日から計算していてることを知らない従業員さんが多いためまずはここからです!

【フェーズ2】産休・育休制度を詳しく解説(制度説明の準備)

▶ 社会保険料の免除申請とは?

- 書類名:産前産後休業取得者申出書

- 提出先:年金事務所 or 健康保険組合※1、2

- いつ出す?:「産前休業開始日以降」〜「休業終了から1か月以内」※2

- 注意点:前倒し提出はNG! 提出が遅れると免除されないこともあるので注意。

※1 健康保険組合によっては提出方法が異なるので、事前にルールを確認。

※2 年金事務所に厚生年金保険料の免除申請、別で国保組合によって保険料免除(還付)が必要なケースもあります。国保組合の保険料免除期間は4ヶ月分。提出方法や提出時期等を国保組合へ確認を。

▶ 出産手当金とは?

- 対象:産前産後休業中、給与が支給されない日

- 金額:標準報酬日額の3分の2/日額×支給日数

- 書類名:「健康保険 出産手当金支給申請書」(医師の証明欄あり)

→ 有給を使うと「賃金が出た日」になるため、その日は支給対象外。

損得の差が大きいため、本人に事前にシミュレーションして案内できると◎。

※健康保険組合によっては提出方法が異なるので、事前にルールを確認。

※国保組合によって出産手当金が出るケースもありますが、支給要件や提出方法が異なるので事前にルール確認を。

▶育児休業給付金とは?

育児休業給付金は、育児休業中に雇用保険から支給される制度です。 支給を受けるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

🔶受給要件チェックリスト

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| ①雇用保険に入っている | 週20時間以上勤務などの条件を満たし、雇用保険に加入している |

| ②直近2年間に一定の勤務実績がある | 育休開始前の2年間に、11日以上働いた月(または賃金支払基礎日数が80時間以上の月)が12か月以上ある |

| ③労使協定により制限されていない | 入社1年未満で育休が認められない労使協定が適用されていない |

💰支給金額と期間の目安

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 支給期間 | 原則:子どもが1歳になるまで(条件により1歳6か月・最長2歳まで延長可能) |

| 支給金額(手取りベースの目安) | 育休開始から6か月間:賃金の67%相当額7か月目以降:賃金の50%相当額 |

| 支払サイクル | 原則、2か月に1回、まとめて指定口座に振り込み |

□育児介護休業法の労使協定がある場合、内容を確認しておくこと!

入社一年未満の従業員の育児休業は認めていないこともある。

□パートや有期契約でも、雇用保険の加入実績があれば対象になる可能性あり

□給付金の申請は本人からではなく会社経由での手続きが基本です

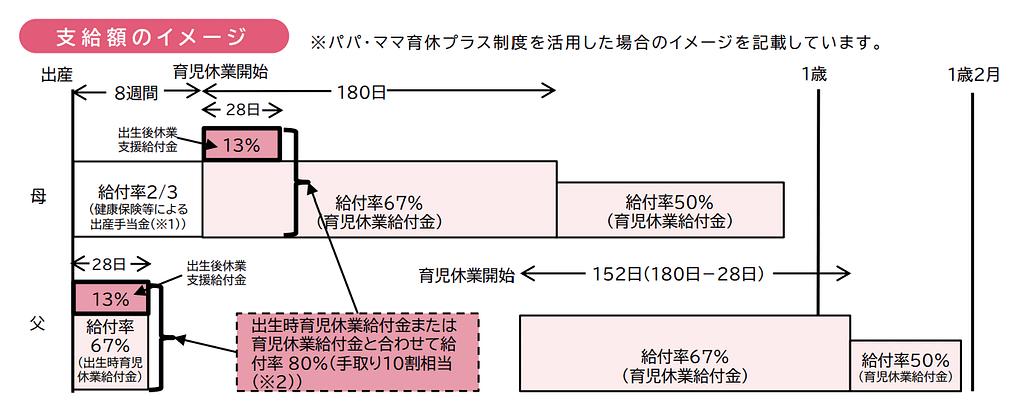

▶【2025年4月スタート】出生後休業支援給付金とは?

出生後休業支援給付金とは、育児に積極的に参加する父親を支援するために設けられた給付金制度です。これは、子の出生後8週間以内に、父親が一定の育児休業を取得した場合に支給されるもので、通常の育児休業給付金とは別枠の給付です。

さらに、一定の条件を満たすと、母親が受け取る育児休業給付金にも上乗せ(13%)が加算されるという仕組みもあります。

出典元:厚生労働省2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します

🔶出生後休業支援給付金の受給要件(チェックリスト)

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| ① 雇用保険の被保険者である | 正社員・パート等で雇用保険に加入している男性 |

| ② 子の出生後8週間以内に休業を取得 | 出生後8週間以内に通算14日以上の出生時育児休業または育児休業を取得 |

| ③ 賃金が一定割合以下である | 休業期間中に支払われた賃金が、休業前賃金の80%未満である |

| ④ 同一の子について初めて受給する | 同じ子について、過去に出生後休業支援給付金を受給していない |

💰支給金額とポイント

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 支給金額 | 休業開始前の1日当たりの賃金×休業期間の日数(28日が上限)×13% |

| 支払方法 | 原則1回、子の出生日から起算して8週間を 経過する日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで |

| 所得税・社会保険 | 非課税、保険料免除対象(通常の育休と同様) |

🎁ママへのメリットも!「母親の育休給付金」初回に13%上乗せ

この給付金の取得により、母親(ママ)が受け取る育児休業給付金にもプラス効果があります。

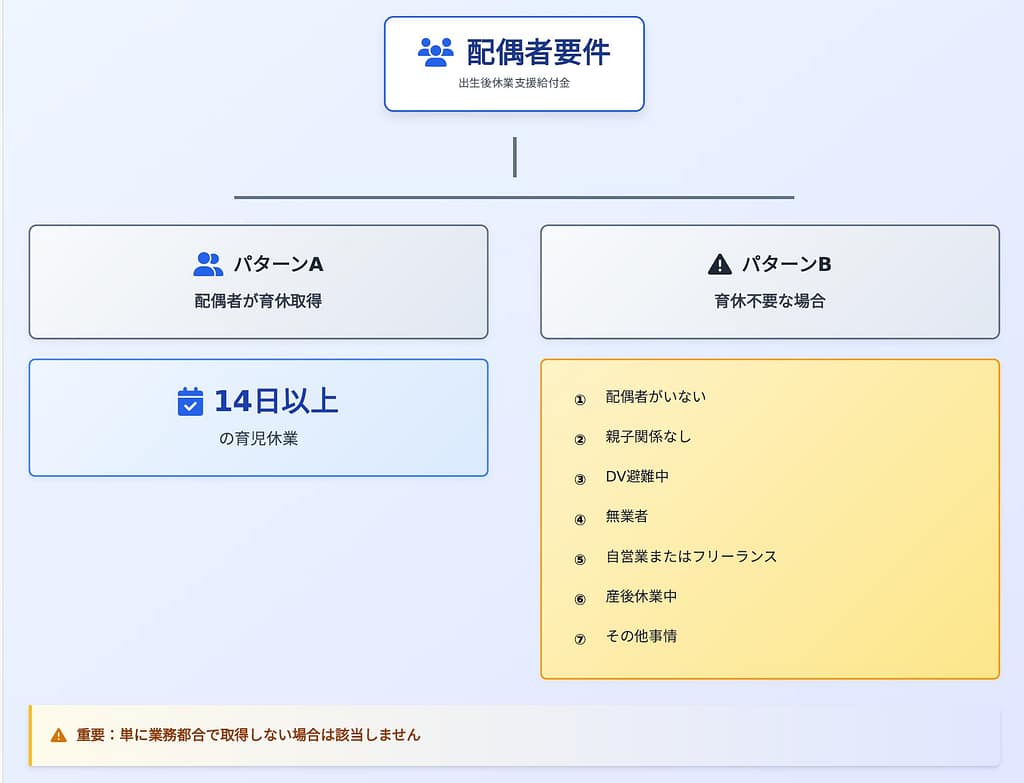

👥 配偶者要件・・パターンAまたはパターンBいずれに配偶者が該当すること

🚫 支給除外要件

出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給されること

⚠️ これらが不支給の場合、出生後休業支援給付金も支給されません

📝 申請関連

- 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請と併せて申請(原則)

- 必要に応じて配偶者の雇用保険被保険者番号、育児休業期間、

番外編:体調不良で産休前にお休みする場合は?

「まだ産休前だけど、つわりや切迫早産で休まなきゃいけない…」

そんなときに使えるのが 傷病手当金 です。

▶ 傷病手当金とは?

- 社会保険の被保険者が、業務外の病気・ケガで仕事を休むときに支給される制度

- 医師の労務不能の証明が必要

- 支給額:標準報酬日額の3分の2

ここまで制度を確認ができたら対象従業員さんの産休育休スケジュールを作成、お渡しする申請資料を準備して説明をします!社会保険の制度以外にも『住民税』や『扶養』の質問をよく受けますので事前に確認をしておきましょう。

【フェーズ3】産前休業に入ったときの手続き

【タイミングの目安】 出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から産前休業開始

📌人事労務のチェックリスト

- 社会保険料の免除申請を行う(産前産後休業中、会社・本人分とも免除)

- → 管轄の年金事務所または健康保険組合に【産前産後休業取得者申出書】を提出

- 提出期限:「産前産後休業の開始日」以降、免除対象期間中または終了日から1か月以内

- 補足:健康保険組合によっては独自ルールの場合あり。事前に確認を

💡ポイント解説:「社会保険料の免除申請は”タイミング”が命!」

免除は申出があって初めて適用されます。休業開始前の申出はNGなので注意が必要です。提出時期を間違えると免除にならない可能性も。また、健康保険組合や国民健康保険組合ではルールが異なる場合があるため、事前確認が重要です。

【まとめ】産休・育休中に必要な申請・提出書類まとめ

産休・育休中に受け取れる給付には、「出産手当金」「育児休業給付金」「出生後休業支援給付金」など複数あり、それぞれ申請タイミングや必要書類が異なります。また、産休・育休中は、給付金だけでなく「社会保険料の免除」も申請できる大事な制度です。申請は事業主(会社)側が行いますが、従業員側も免除の有無を確認しておくことが大切です。

| 制度・給付名 | 必要な書類 (主なもの) | 備考 |

|---|---|---|

| 出産手当金 (健康保険) | □ 出産手当金支給申請書 *医師の証明入り *勤務先の証明欄の記入 | 出産後に申請。予定日と実際の出産日が異なる場合、 修正が必要。産院での記載もれに注意。 |

| 育児休業給付金 (雇用保険) | □ 育児休業給付金支給申請書 □ 賃金台帳・出勤簿(無給確認) □ 母子手帳の出生届出済証明の写し □ 雇用保険被保険者証(初回のみ) | 原則2か月ごとに申請。 1回目は休業開始後、会社経由で提出。 |

| 出生後休業支援給付金 (雇用保険) | □ 育児休業申出書 (14日以上の取得証明) □ 賃金台帳・出勤簿 □ 母子手帳の出生届出済証明の写し | 子の出生後8週間以内に14日以上の 育児休業を取得した父親が対象。原則1回の支給。 |

| 社会保険料の免除 (産前産後・育休期間) | ※添付書類不要 | 被保険者本人の申請は不要。 会社が産前産後・育休に入る際に申請。 対象期間中の厚生年金・健康保険料が全額免除。 |

妊娠〜産休に入るまでの間は、人事労務の準備期間としてもとても重要なフェーズ。早めの確認と、ちょっとした声かけで、産休・育休に入る社員も安心して出産を迎えられます。

次回は子供が生まれてからの「産後・育休中にもらえるお金」について、

出産手当金や育児休業給付金の支給時期・金額について掘り下げます!