「情報量が多すぎて読み切れない」「現場で使える分かりやすい資料がほしい」

そんな“社労士のリアル”に向き合いながら、私はAIスライドツール「Genspark」を使っています。

この記事の後半では、厚生労働省の公式リーフレットとGensparkスライドを徹底比較。

具体的な編集・出力のステップも合わせて実践ガイドとしてまとめました。

「忙しい中でも、正確で分かりやすい資料をつくりたい」

「AIを味方に、発信力を高めたい」

そんな想いを持つすべての現場担当者・専門家の方へ

この記事が、あなたの新しい“伝わる資料づくり”のヒントになれば幸いです。

厚労省の助成金リーフレットとの比較

令和7年度版の厚労省公式リーフレットと比較すると、次のような点で、見やすく便利な資料を作ることができました。

| 項目 | 厚労省パンフレット | Gensparkスライド |

|---|---|---|

| 情報量 | 全75ページ(正社員化関連33ページ) 6コース全て網羅 | 6枚に集約 正社員化コースに特化 |

| 専門用語 | 法的正確性重視 「雇用保険適用事業所の事業主であって…」 | 現場言葉に翻訳 「雇用保険適用事業所/管理者設置」 |

| 視覚的要素 | 文字中心 表・図解は最小限 | 6ステップ図解 表形式・チェックリスト |

| 対象読者 | 法的根拠を知りたい人 全制度を理解したい人 | 実務担当者 すぐに申請したい人 |

| 活用シーン | 制度の詳細確認 参照・辞書的利用 | 社内会議資料 クライアントへの説明 |

| 理解しやすさ | 初心者には情報過多 専門知識が必要 | 初心者でも理解可能 パッと見で把握 |

| 実務への適用 | 別途資料作成が必要 | そのまま実務で使用可 |

忙しい実務担当者やクライアント説明向けには、AIスライドで「伝わる」「使える」資料になります。

- 厚労省リーフレットは制度全体の網羅性・法的正確性に特化

- Gensparkスライドは「誰に・何を・どう伝えるか」という現場目線で、必要なポイントが短時間で伝わる設計

- 忙しい実務担当者やクライアント説明向けには、AIスライドの方が圧倒的に「伝わる」「使える」資料になります

6.Gensparkのスライドの修正方法と出力方法(実践ガイド)

6‐1 Gensparkのスライド修正方法|AIスライドモードの編集手順

AIの出力は、90%程度で仕上がっていますが、正確性を高めるには、レイアウトの調整や補足情報の追加など、AIスライドモードの画面で最終的な行うことができます。

- スーパーエージェントの画面からAIslideで編集(青いボタン)をクリックAIスライドに移動

- 右側プレビュー内の「編集を選択」ボタンをクリック

- 重なっている文字部分をクリック → テキストボックス選択

- ドラッグで位置移動 または テキストサイズ調整

- 自動保存 → すぐに反映

▼スーパーエージェント画面

▼AIスライド画面

AIスライドモードでスライドの編集内容をリクエストを入力して編集することも可能です。

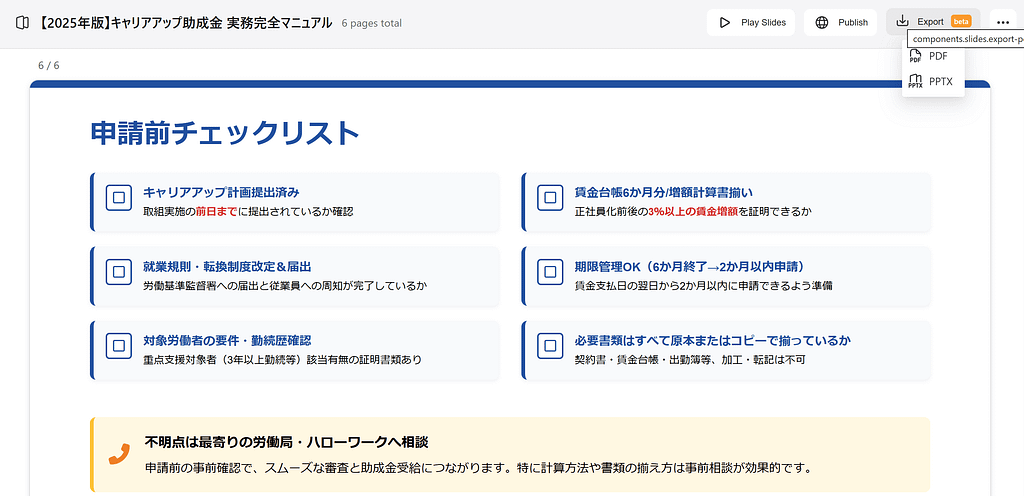

6‐2 Gensparkスライドの書き出し方|PDF保存・共有手順方法

AIで作成したスライドが完成したら、最後に資料として出力する手順を確認します。以下の手順でPDF化し、社内共有や顧問先への配布に使えます。

- スライド編集画面の右上「出力」または「Export」ボタンをクリック

- ファイル形式(PDF/PPTXなど)を選択

- ファイル名を入力し、「ダウンロード」を実行

- 保存先を選んで完了

▼エクスポートボタンを押した後のファイル形跡を選択する画面

- レイアウト崩れに注意:画像や文字が見切れていないか、プレビューで確認

- ファイル名に日付を入れる:バージョン管理のため

- 社内共有前に一度印刷して見る:紙出力で気づく誤字脱字や見づらさもあるため

Gensparkのスライド出力は非常にスムーズですが、最終チェックを怠らず、「見せる資料」としての完成度を意識すると、より安心して社内外に共有できます。

PPTXで出力すると、レイアウト崩れや文字化けなどが起こります。PDF出力後にCanvaに読み込ませて編集するなどGensparkと他のツールを組みあわせ技のがスムーズです。

7. まとめ|Gensparkで発信ハードルを下げる方法と次のアクション

7‐1 AI活用で「伝わる」情報発信を実現するポイントの総括

Gensparkのような生成AIを活用した資料作成は、社労士業務の効率化と質の向上に大きく向上できると思います。特に以下の3点がポイントです。

- 明確なターゲット設定: プロンプトで対象者と目的を具体的に指定することで、適切な難易度の資料が生成される

- 専門家によるレビュー: AIの出力は90%程度の完成度。残り10%を専門家の視点で調整することで、正確性と独自性を確保

- 定期的なアップデート: 助成金情報は頻繁に更新されるため、資料も定期的に更新する習慣づけが重要

7-2 今後のAI活用アイデア

社労士業務におけるAI活用の可能性はまだまだ広がっています。

- 動画コンテンツ連携: 説明スライドとYouTube用の説明動画原稿を自動生成

- AIブラウザの活用:厚生労働省等の公式動画はAIブラウザで要約し、スライド生成し社内勉強やクライアント説明資料に活用。

- Q&A自動生成: よくある質問と回答の作成(コラムのネタなど・・)

Gensparkのような先進的なツールを活用することで、定型的な資料作成を効率化し、より多くの時間をクライアントとの対話や戦略的なアドバイスに割くことができます。

助成金情報のような複雑な制度を、わかりやすく伝えることは社労士の重要な役割です。AIをうまく活用しながら、「伝わる」情報発信を実現し、クライアントの経営課題解決に貢献できればと考えています。

次回予告|AIスライドの“違和感”を解消!Gensparkを「自分らしく」仕上げる4つのステップ

AIが作るスライドは速くて便利だけれど、「なんだかちょっとしっくりこない」「本当に自分らしい資料になっているのかな…?」と感じること、ありませんか?

次回の記事では、そんな“AIスライドならではの違和感”をどう解消し、「あなたらしさ」を資料にプラスできるかをご紹介します!

「忙しい毎日でも、伝えたい思いがきちんと伝わる資料を作りたい」

そんな方へ向けて、明日からすぐに役立つヒントをお届けします。

お楽しみに!